投資型クラウドファンディングには、主に以下の3つの種類があります:

株式型クラウドファンディング

株式投資型クラウドファンディング(エクイティファンディング)は、非上場企業がインターネットを通じて多数の投資家から少額の資金を集め、株式や新株予約権を発行することで資金調達を行う仕組みです。

昨今、金融庁により投資型クラウドファンディングに関する規制の緩和が進められています。主な取り組みは以下のとおりです。

発行総額上限の引き上げ:

企業が投資型クラウドファンディングを通じて調達できる年間の発行総額上限が、従来の1億円から5億円に引き上げられます。

投資上限の柔軟化:

投資家一人当たりの投資上限が、従来の50万円から最大200万円まで引き上げられます。

仲介証券会社の要件緩和:

さらに、非上場株式の流通市場の活性化に向けた取り組みも進められており、非上場株式の仲介を行う証券会社の登録要件の緩和などが検討されています。

これらの規制緩和により、企業はより多くの資金を調達でき、投資家もより大きな投資が可能となります。ただし、投資家保護の観点から、適切な情報開示やリスク管理が求められます。

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)

投資家が事業者を通じて企業や個人に資金を貸し付け、利息収入を得る仕組みです。定期的な利息収入を期待できますが、借り手の返済能力に依存するリスクがあります。

海外ではスタートアップ向けもあるようですが、日本国内ではスタートアップ向けプラットフォームは見つかりませんでした。

事業投資型クラウドファンディング

特定の事業やプロジェクトに対して投資家が資金を提供し、その事業から得られる収益の一部を分配金として受け取る形式。事業の成功に応じてリターンが変動します。

例:「地域の酒造メーカーが新商品開発のためのファンドを組成し、売上の一部を投資家に分配」するような場合

「第1号ファンド」「第2号ファンド」といった形で新しいプロジェクトごとに資金調達をするケースも多く、事業の進捗に応じて複数回に分けて資金を募ることもあります。これはVC(ベンチャーキャピタル)のシリーズA・B・Cの考え方と似ていますが、あくまで「ファンド単位」での調達であり、会社全体の成長とは切り離されています。

株式型と異なり、匿名組合契約が一般的です。(出資者は直接の株主にはならない)

Sony Bank Gate (ソニー銀行)

https://moneykit.net/visitor/sbg

セキュリテ

購入支援型クラウドファンディングとの違い

お金を出す側からすると、Kick Starterなどは「購入予約」や「支援」であって、デバイスを手に入れたりサービスを受けることが出来るが「お金が返ってくるもの」ではない。ただニッチなプロダクトも多く、本当に欲しかったものを手に入れられる可能性がある。

スタートアップ側からすると株式を渡さずに資金調達できるため、経営権が dilution(希薄化)しないメリットがある。また本当に欲しいと思ってくれる人の熱量を計れるのでマーケティング効果もある。ただしあくまで売上にインパクトがあるものであり、会社として資本金が増えて大きくなっている訳ではない。

またB2Bの製品などはそもそも購入支援型クラウドファンディングに向いていないということもある。

寄付型クラウドファンディング

NPO、NGO、チャリティ向けのクラウドファンディング。感謝のメッセージなどが返ってくる。

投資型クラウドファンディングが広まっていない理由 (生成AI)

1. スタートアップ投資の経験が少ない個人投資家が多く、トラブルの噂が一人歩きしている

一般的な上場企業の株式投資と違い、スタートアップ投資は「長期目線の支援」が基本。しかし、日本の個人投資家は「短期間で利益を出したい」「配当がほしい」と考える人が多い。スタートアップの成長には時間がかかるのに、短期目線で「早く黒字にしろ」などと要求されては困る、と考えているスタートアップも多い。

→ エントリーするスタートアップが増えない。

(特に)新規の投資家は「EXIT(出口戦略)」が曖昧

本来、スタートアップ投資では「IPO」や「M&A」でEXITし、投資家が利益を得る。しかし日本では「そもそも未上場株の売買が一般的でない」ため、投資家がどうやって利益を確定すればいいのか分かっていないことも多い。その結果、「株主としてずっと居座る」or「焦って経営者にプレッシャーをかける」投資家が出てくる。

→ 株主全員の足手まといになるため、新規の個人投資家が歓迎されず投資家側が増えない。

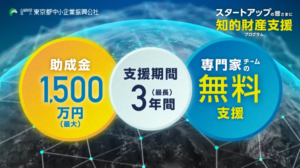

2. 既存の資金調達手段がある

日本のスタートアップは、銀行融資、政府補助金、VC投資といった他の手段で資金調達できることが多い。アメリカのように「銀行がスタートアップに貸してくれないからクラウドファンディング」という状況ではない。

→ 「クラウドファンディングで資本調達する必要がない」ケースが多い。

3. 手間コストが大きく、投資リターンの見込みが低い

金融商品取引法の規制が厳しく、株式投資型クラウドファンディングを行うには「第一種少額電子募集取扱業者」として登録が必要。ファンド型も、匿名組合契約などの法的手続きが必要で、企業側の負担が大きい。また日本のスタートアップはIPOやM&Aが少なく、投資家がエグジット(利益確定)できる機会が少ない。アメリカでは「ユニコーン企業(評価額10億ドル以上)が次々と生まれ、IPOやM&Aで投資家にリターンを提供」するが、日本では成功事例が少ない。

→ 「お金が増えないなら、リスクを取って投資しない」という意識が生まれる。

カメラ製造販売に最も適しているのは「株式型」

カメラの開発・製造・販売には、多額の初期資金が必要となるため、株式投資型クラウドファンディング が最も適しています。

理由として、以下の点が挙げられます。

大規模な資金調達が可能

投資家は企業の成長を期待して出資するため、製品開発や量産のための資金を確保しやすい。

長期的な成長戦略を立てやすい

企業価値の向上によってIPOやM&Aといった出口戦略を実現できる可能性がある。

特定のケースでは「ファンド型クラウドファンディング」も検討可能

通常の製造・販売には適していませんが、カメラを活用した特定のビジネスモデル においては、ファンド型クラウドファンディングも活用できます。具体的には、以下のようなケースです。

カメラのレンタルサービスを運営する場合

高級カメラや特殊撮影機材をレンタルし、その収益を投資家へ分配する。

撮影スタジオの開設・運営

高品質なカメラ設備を備えた撮影スタジオを運営し、利用料を収益源とする。

カメラのサブスクリプションサービス

月額制でカメラを貸し出すビジネスモデルを構築し、安定的なキャッシュフローを確保する。

ファンド型が向かないケース:

カメラの開発・製造・販売を目的とする場合、売上が安定するまで配当が不安定(もしくは配当がない)